L’architecture cloud aiguille la conception et l’implémentation de solutions de cloud computing. Elle joue un rôle fondamental dans la capacité des entreprises à créer des environnements IT à la fois efficaces, scalables et sécurisés, garants d’une meilleure agilité à moindre coût. Un concept indispensable à maîtriser pour les professionnels et responsables IT souhaitant libérer tout le potentiel du cloud computing dans un univers du digital en rapide mutation.

Architecture cloud : définition

L’architecture cloud désigne la stratégie, la conception, la structure et l’organisation des systèmes et services qui sous-tendent le cloud computing. Elle met en scène différentes technologies qui, ensemble, fournissent des ressources de calcul par Internet en toute fluidité. En résumé, l’architecture cloud constitue le fil directeur de la configuration et de la gestion des ressources et services cloud (serveurs, bases de données, stockage, réseau, etc.), avec pour but de répondre à des besoins métiers ou applicatifs spécifiques. À la clé : optimisation du partage des ressources, amélioration de l’agilité opérationnelle et élimination des infrastructures matérielles et logicielles à gérer.

Les piliers d’une architecture cloud

Cette architecture constitue l’ossature des environnements cloud, essentielle à la fourniture et à la gestion des services. Elle repose sur divers composants technologiques tels que des ressources de calcul virtualisées, des systèmes de stockage distribués, une infrastructure réseau et des outils d’orchestration qui automatisent le déploiement et la montée en capacité. Pour concevoir des systèmes cloud à la fois efficaces, résilients et évolutifs, il est indispensable de cerner leurs différents rôles.

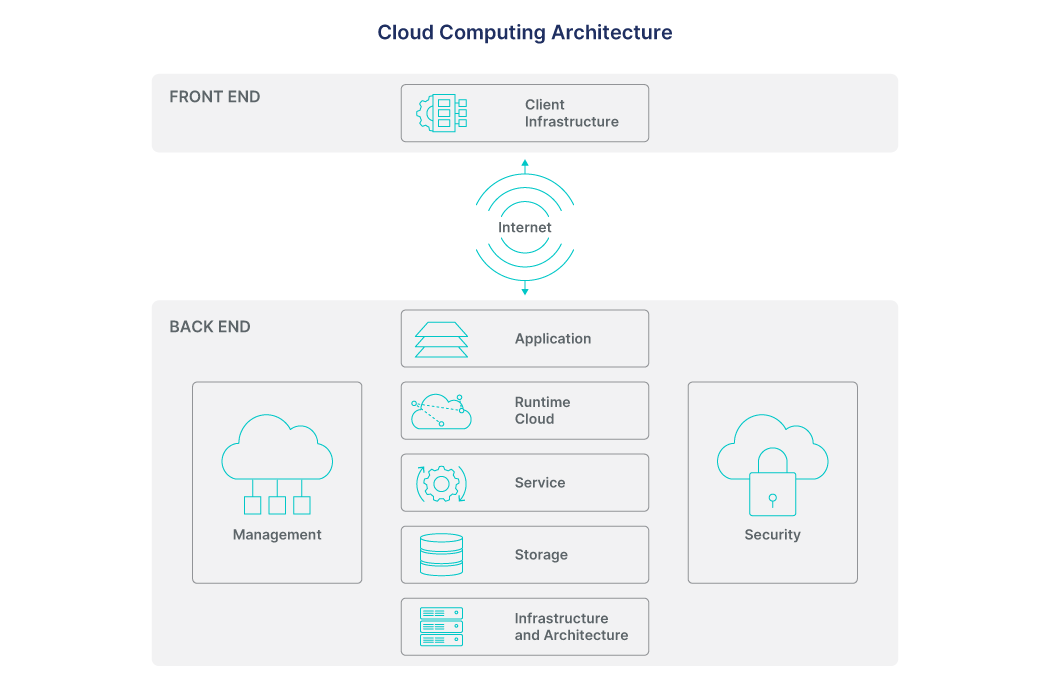

Explorons les rouages d’une architecture cloud pour découvrir les éléments clés de sa mécanique.

Plateforme front-end – Il s’agit de l’infrastructure côté client qui assure l’accès aux services cloud. Celle-ci recouvre les diverses interfaces et applications permettant d’utiliser les ressources cloud : navigateurs web, applications mobiles et autres outils destinés aux utilisateurs.

Plateforme back-end – À l’inverse, la plateforme back-end désigne les composants côté serveur (les serveurs eux-mêmes, les bases de données, l’infrastructure réseau, etc.) servant à traiter, stocker et gérer les données pour les applications front-end. Elle gère les tâches critiques comme le stockage des données, le calcul et la logique applicative, tout en assurant la scalabilité, la sécurité et la fiabilité grâce aux services du CSP (fournisseur de services cloud). Opérant en arrière-plan, cette plateforme garantit la fluidité de fonctionnement et d’intégration des services utilisateurs en maintenant des performances optimales, dans le respect des exigences réglementaires.

Zoom sur les composants de la plateforme back-end :

Applications – Dans le back-end d’une architecture cloud, les applications désignent les logiciels et la logique côté serveur qui traitent les requêtes, exécutent les règles métiers et gèrent les interactions entre le front-end et les systèmes de données sous-jacents. Concrètement, elles prennent la forme d’API, de microservices et de fonctions sans serveur qui déploient des fonctionnalités dynamiques telles que le traitement des transactions ou la génération d’analyses sur l’infrastructure cloud. Leur but est d’assurer des performances applicatives fluides en garantissant la scalabilité et la fiabilité de l’environnement, ainsi qu’une communication efficace avec les bases de données et autres services back-end nécessaires.

Runtime cloud – Il s’agit de l’environnement et des outils qui exécutent et gèrent le code applicatif dans le cloud pour un bon fonctionnement des applications. Ils englobent, par exemple, les plateformes comme les containers Kubernetes ou Docker, ou encore les environnements d’exécution AWS Lambda. Ce composant simplifie l’infrastructure, laissant les développeurs libres de se recentrer sur l’écriture de code pendant que le runtime s’adapte en dynamique aux exigences des workloads.

Services – Dans ce contexte, on entend par « services » les fonctionnalités et ressources centrales qui sous-tendent les applications cloud comme le calcul, le stockage et la gestion réseau. Sous la responsabilité du CSP, ces services garantissent fiabilité, scalabilité et flexibilité pour les développeurs, qui peuvent ainsi concevoir et déployer des applications sans avoir à gérer l’infrastructure sous-jacente. Quelques exemples de services back-end : machines virtuelles, bases de données et plateformes de calcul sans serveur telles qu’AWS Lambda ou Azure Functions.

Stockage – Le stockage du back-end cloud recouvre les systèmes et services de gestion et de stockage des données qui fournissent aux applications des solutions accessibles, évolutives et durables. On distingue différents types de stockage, notamment pour les objets (par ex., Amazon S3), pour les blocs (par ex., AWS EBS) et pour les fichiers (par ex., Azure Files). L’objectif : assurer la persistance, la haute disponibilité et la sécurité des données.

Infrastructure et architecture – L’infrastructure désigne l’ensemble des ressources physiques et virtuelles, comme les serveurs, le stockage et les équipements réseau, qui fournissent la puissance de calcul et la connectivité fondamentales. L’architecture, quant à elle, correspond à la conception et à l’organisation de ces ressources, ce qui inclut les frameworks de virtualisation, containerisation et orchestration. À la clé, une gestion des workloads fiable, scalable et efficace. Ensemble, elles facilitent le traitement des données, l’hébergement d’applications et la fourniture de services du back-end dans l’environnement cloud.

Gestion – Les différents outils et processus de gestion servent à surveiller, contrôler et optimiser l’infrastructure et les services cloud pour assurer leur efficacité opérationnelle et leur évolutivité. Cela passe par des tâches comme l’affectation de ressources, le monitoring des performances, la gestion de la sécurité et l’automatisation. Une gestion efficace en back-end assure rentabilité, haute disponibilité et respect des SLA.

Sécurité – En back-end, le volet sécurité d’une architecture cloud vise principalement à protéger les données, les applications et l’infrastructure contre les accès non autorisés, les compromissions et autres menaces. À cette fin, des mesures telles que le chiffrement, la gestion des identités et des accès, les pare-feu ou la détection des intrusions permettent de sécuriser les ressources et de maintenir la conformité réglementaire. Une bonne sécurité préserve l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, tout en réduisant les risques.

Les avantages des architectures cloud

L’avènement du cloud marque un véritable tournant, les entreprises délaissant les infrastructures on-prem traditionnelles au profit d’un modèle plus flexible, axé sur les services. Délestée des investissements matériels coûteux et du besoin de maintenance continue, l’organisation peut adapter ses ressources efficacement selon la nécessité et améliorer sa résilience opérationnelle.

Les solutions cloud présentent cinq avantages clés :

Scalabilité – L’architecture cloud permet de monter ou de descendre en charge en fonction des besoins pour des performances et une rentabilité optimales. Une élasticité particulièrement appréciable lors des pics d’utilisation, car la hausse des workloads est absorbée par l’infrastructure, sans avoir à investir dans des équipements supplémentaires.

Flexibilité et agilité – Parce qu’il fournit des ressources évolutives à la demande, automatise le provisionnement et propose des environnements sans serveur ou containerisés, le cloud accélère le déploiement des applications et des services. Résultat, l’infrastructure s’adapte rapidement aux évolutions du marché, avec un temps de configuration réduit au maximum. Libre de donner vie à de nouvelles idées et de commercialiser plus rapidement ses produits, l’entreprise gagne en compétitivité.

Rentabilité – Facturés à l’usage, les services cloud réduisent le CapEx et le besoin d’infrastructure physique. L’entreprise affecte les ressources plus efficacement et ne paye qu’en fonction de sa consommation, éliminant les dépenses superflues.

Haute disponibilité et fiabilité – Le cloud assure une disponibilité continue et facilite la reprise après sinistre à travers des fonctionnalités de redondance des données et des mécanismes de basculement. Il reproduit les données sur plusieurs serveurs et data centers, ce qui réduit le risque d’interruption et de perte des données. En effet, en cas de panne d’un serveur ou d’un data center, les données restent accessibles depuis les autres emplacements pour une reprise rapide, sans interruption des services.

Gestion simplifiée – Le cloud optimise la gestion et consolide les fonctionnalités de contrôle via des tableaux de bord intuitifs et des outils automatisés, limitant le besoin d’intervention humaine. Cette approche simplifiée se traduit par un gain d’efficacité, notamment dans la surveillance, la mise à jour et l’ajustement des ressources. Résultat, les équipes IT sont davantage disponibles pour les initiatives stratégiques.

Typologie des architectures cloud

Pour répondre à la diversité des besoins métiers, les architectures cloud se déclinent en différents types. Alors, comment choisir celui qui correspondra le mieux à votre entreprise ? Tout dépend des exigences de sécurité, des attentes en matière de performances, du budget et des environnements IT existants, entre autres facteurs.

Par exemple, les secteurs strictement encadrés, comme la santé ou la défense, voudront se tourner vers des architectures offrant une protection des données et un contrôle optimaux. D’autres prioriseront la vitesse ou les coûts. Autre facteur pesant dans la balance, les systèmes en place nécessitent souvent des solutions hybrides capables de s’intégrer aux infrastructures existantes.

Passons en revue les différents modèles d’architecture cloud, notamment sous le prisme des priorités métiers et techniques.

Cloud public –Dans un modèle de cloud public, les services sont fournis par le biais de l’Internet public et partagés entre plusieurs organisations. La gestion de l’infrastructure physique (maintenance, mises à jour, etc.) n’est plus assurée en interne, mais par des fournisseurs tiers. Une approche gage de haute scalabilité et de rentabilité. Le cloud public convient particulièrement aux entreprises souhaitant accélérer les déploiements et accéder à un vaste éventail de services et d’outils, notamment pour le calcul, le stockage et l’IA.

Cloud privé – L’infrastructure unique et dédiée du cloud privé renforce la sécurité et le contrôle. Ce modèle peut être hébergé sur site ou par le CSP. Il permet de personnaliser l’infrastructure en fonction des besoins de conformité et de performances propres à l’entreprise. Le cloud privé est idéal pour la gestion de données sensibles ou les applications critiques nécessitant des configurations sur mesure.

Cloud hybride – Les architectures hybrides offrent le meilleur des deux mondes en conjuguant les avantages du cloud public et du cloud privé. C’est vous qui choisissez où héberger vos données et applications. Une telle approche permet de capitaliser sur la scalabilité du cloud public tout en bénéficiant de la sécurité d’un modèle privé pour les workloads sensibles. Un choix judicieux lorsque les systèmes d’ancienne génération doivent être incorporés à l’environnement cloud. En outre, la gestion dynamique des workloads assure des transitions fluides entre les différents environnements, selon les besoins en matière de coûts, de performances ou de conformité. Les clouds hybrides représentent la solution idéale pour les entreprises souhaitant optimiser les ressources tout en impulsant l’innovation, sans compromis sur le contrôle.

Multicloud – Cette stratégie consiste à utiliser plusieurs CSP pour éviter l’enfermement propriétaire et optimiser les performances. Elle crée ainsi un environnement composé de différents services, sélectionnés pour des workloads spécifiques ou pour répondre aux besoins organisationnels. L’avantage est qu’elle répartit les ressources entre les différents fournisseurs, ce qui réduit le risque d’interruption ou de perturbation des services et renforce donc la résilience. Les architectures multicloud conviennent particulièrement aux entreprises qui cherchent à combiner flexibilité et optimisation des coûts, mais aussi à exploiter un large éventail de capacités cloud.

Conception d’une architecture cloud : principales considérations

Pour concevoir une architecture cloud, l’entreprise doit d’abord dresser un cahier des charges précis. Coût, sécurité, scalabilité… ses besoins orienteront le choix entre une stratégie de cloud public, cloud privé ou multicloud. Dans tous les cas, de solides mesures de sécurité sont indispensables pour protéger les données sensibles et garantir la conformité aux exigences réglementaires. Pour les workloads dynamiques et une intégration en toute transparence à des environnements cloud variés, la scalabilité et la flexibilité doivent faire partie des priorités. Enfin, la rentabilité doit également entrer en ligne de compte pour respecter les objectifs stratégiques de l’entreprise, mais jamais au détriment des performances.

Sécurité – La protection des données sensibles et la confiance des utilisateurs passent par des mesures de sécurité robustes (chiffrement, gestion des identités et des accès, etc.), garantes de votre conformité réglementaire. Des audits de sécurité réguliers et des fonctionnalités automatisées de détection des menaces contribuent à renforcer la résilience de l’architecture cloud. Par ailleurs, un modèle de sécurité Zero Trust instaure une vérification continue des utilisateurs et des appareils dans l’ensemble des environnements cloud, améliorant la protection et la conformité de ces derniers.

Optimisation des performances – Pour assurer la continuité de vos activités, nous recommandons d’adopter des stratégies telles que l’équilibrage de charge, l’affectation intelligente des ressources et la réduction de la latence. En capitalisant sur les réseaux de diffusion de contenu (CDN), les données peuvent être mises en cache au plus près des utilisateurs finaux pour réduire les délais. Autre gage de performances optimales, le dimensionnement automatique adapte les ressources à l’évolution des workloads de manière élastique.

Gestion des coûts – Monitoring des ressources, choix des modèles de service adaptés, élimination des charges superflues… la rentabilité d’une architecture passe par une bonne maîtrise des coûts, notamment à l’aide d’outils de prévision conçus pour anticiper et contrôler les dépenses. Par ailleurs, les instances réservées ou la tarification au comptant pour les workloads prévisibles contribuent à réduire considérablement les dépenses globales liées au cloud.

Reprise après sinistre et sauvegardes – Définir des plans de reprise après sinistre exhaustifs, combinés à des sauvegardes régulières des données, garantit la continuité des activités et limite l’impact des perturbations. Grâce à de telles mesures préventives, l’entreprise a toutes les cartes en main pour rétablir ses opérations après un incident et préserver l’accès à ses données. Résultat, elle accélère son retour à la normale en réduisant au maximum les interruptions.

Architecture cloud : bonnes pratiques de déploiement

Une architecture cloud performante repose sur des stratégies exhaustives, élaborées pour répondre aux besoins de l’entreprise. Nous avons sélectionné pour vous quelques bonnes pratiques à suivre dans vos recherches de l’architecture cloud idéale.

Évaluez les besoins de l’entreprise – Dressez la liste des exigences organisationnelles en examinant les objectifs, les workloads et la sensibilité des données. Ces critères vous aideront à cerner l’approche qui correspond le mieux à vos besoins stratégiques : cloud privé, cloud public ou multicloud.

Sélectionnez des CSP alignés sur vos impératifs – Déterminez quels CSP répondront le mieux à votre cahier des charges en étudiant leurs offres de service, leur conformité et leur support client. Parmi les critères clés : la scalabilité, une sécurité solide et une facturation transparente.

Intégrez la scalabilité et la flexibilité dès la conception – Concevez des architectures capables de suivre l’évolution des workloads et des besoins organisationnels, notamment en misant sur des designs modulaires et la containerisation. Vous optimisez ainsi l’efficacité des ressources et fluidifiez leur expansion dans des environnements dynamiques.

Adoptez des mesures de sécurité robustes – Intégrez la sécurité à chaque couche de l’architecture cloud. Vérifiez notamment si le type de cloud choisi respecte bien les réglementations sectorielles, afin de protéger les données sensibles et de conserver la confiance des utilisateurs.

Surveillez et optimisez – Avec un monitoring et une optimisation en continu, vous assurez des performances, une sécurité et une rentabilité constantes. Capitalisez sur les analyses en temps réel et les outils automatisés pour identifier les pertes d’efficacité et améliorer l’utilisation des ressources dans les environnements cloud.

Architecture cloud : études de cas

Si les solutions cloud se généralisent en entreprise, encore faut-il qu’elles reposent sur l’architecture appropriée. Pour assurer l’efficacité opérationnelle et la résilience métier, il devient donc crucial de savoir concevoir et implémenter la bonne infrastructure cloud. Coût, performance, sécurité, scalabilité et adéquation aux besoins organisationnels – tels sont les maîtres mots d’une architecture efficace.

Chaque étape de la conception doit être planifiée de façon stratégique, qu’il s’agisse de choisir le modèle cloud, d’assurer la conformité ou d’optimiser les ressources. Tirées d’expériences réelles, les études de cas ci-dessous montrent l’application en pratique de ces principes, mettant en avant les enjeux et les résultats de diverses stratégies cloud.

En voici deux exemples qui illustrent les bonnes pratiques et les principaux enseignements tirés des implémentations d’architecture cloud dans les secteurs de l’e-commerce et de la santé.

Étude de cas n° 1 : plateforme e-commerce

Problématique – Un grand acteur de l’e-commerce était confronté à de très forts pics de trafic lors d’événements populaires comme le Black Friday ou le Cyber Monday. L’entreprise était donc à la recherche d’une solution capable de conjuguer performances, sécurité et rentabilité tout en garantissant la continuité des services.

Solution – La plateforme a opté pour une stratégie multicloud, qui répartit intelligemment les workloads entre différents CSP pour une disponibilité et une rentabilité optimales. Le géant de l’e-commerce a ainsi pu capitaliser sur les atouts des divers fournisseurs, limitant le risque d’enfermement propriétaire. Grâce à l’élasticité des ressources cloud, la capacité de dimensionnement automatique ajuste l’infrastructure de manière dynamique en temps réel – pratique en cas de hausse du trafic pendant les périodes de forte affluence.

Pour maximiser les performances, l’entreprise a intégré des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et des mécanismes de mise en cache. L’objectif : réduire considérablement la latence et garantir une expérience utilisateur fluide, même dans des conditions de charge extrêmes. Chiffrement, gestion des identités et des accès, modèle Zero Trust… la solution devait impérativement intégrer des mesures de sécurité robustes pour protéger les données clients sensibles et assurer la conformité aux réglementations sectorielles. Pour protéger encore davantage la plateforme contre les risques, des audits de sécurité réguliers ont été mis en place, complétés par une détection automatisée des menaces.

Autre priorité majeure : l’alignement des frais cloud sur les objectifs métiers. Les coûts ont donc pu être maîtrisés grâce à un suivi des ressources, des outils de prévision des coûts et l’utilisation stratégique de la tarification au comptant pour les workloads prévisibles. En outre, des plans exhaustifs de reprise après sinistre et des sauvegardes régulières des données garantissent la continuité opérationnelle, avec un retour rapide à la normale et des interruptions minimes en cas de perturbations.

Résultats – En misant sur une architecture multicloud sophistiquée, cette entreprise e-commerce a transformé sa stratégie pour mieux absorber les pics saisonniers et améliorer l’expérience client. Lors des temps forts de l’année, la plateforme a su conserver des performances optimales, offrant des expériences d’achat à la fois rapides, fiables et sécurisées à des millions de clients. Évolutive, l’infrastructure a aisément géré les pics de trafic, tandis que les CDN ont garanti un accès à faible latence aux utilisateurs internationaux. Côté sécurité, les mesures mises en place ont préservé la confiance des clients et assuré la conformité réglementaire. Les stratégies de rentabilité ont quant à elles permis de maîtriser les dépenses, sans compromis sur les performances. Désormais armée d’un solide plan de reprise après sinistre, l’entreprise a pu poursuivre ses activités avec sérénité, certaine de pouvoir rebondir rapidement face aux imprévus.

Ainsi, un modèle multicloud a aidé cette plateforme e-commerce à gérer les pics de trafic et à offrir des expériences d’achat à la fois fluides, sécurisées et rentables. En optant pour une infrastructure scalable à la sécurité robuste, elle s’assure de conserver la confiance des clients et renforce sa résilience opérationnelle, asseyant sa position de leader sur le marché.

Étude de cas n° 2 : prestataire de santé

Problématique – Pendant la pandémie du COVID-19, un grand prestataire de soins de santé s’est retrouvé confronté à un double défi : déployer des capacités de télémédecine tout en assurant la stricte sécurité des informations patients sensibles. L’organisation avait besoin d’une solution qui conjugue conformité, performance et rentabilité.

Solution – Le prestataire a adopté un modèle hybride pour bénéficier de la sécurité du cloud privé, sans renoncer à la scalabilité du cloud public. Les dossiers patients sensibles ont été migrés vers un cloud privé, protégé par des mesures de sécurité rigoureuses (chiffrement, gestion des identités et des accès, Zero Trust) dans un souci de conformité aux réglementations sectorielles et de confidentialité des données. À cela se sont ajoutés des audits de sécurité réguliers et des systèmes automatisés de détection des menaces, qui ont permis de fortifier la résilience de l’architecture et de réduire le risque de compromission.

Les workloads moins sensibles, comme les plateformes de télésanté et les applications destinées aux patients, ont, quant à elles, été déployées sur une infrastructure de cloud public. En misant sur le dimensionnement automatique, l’équilibrage des charges et les réseaux de diffusion de contenu (CDN), le prestataire de santé a pu proposer des accès à faible latence et des performances fluides en plein boom des téléconsultations lié à la pandémie. Cette approche hybride a amélioré la rentabilité de l’infrastructure, alignant les dépenses sur les objectifs financiers de l’organisation à travers un suivi rigoureux des ressources, des outils de prévision des coûts et des instances réservées pour les workloads prévisibles.

Pour une continuité garantie des services, le prestataire a instauré des plans de reprise après sinistre complets, qui incluent des sauvegardes régulières des données et des mécanismes de basculement, garants d’un retour à la normale rapide avec le moins d’interruptions possible. L’intégration stratégique des clouds public et privé facilite le partage des données et la portabilité des workloads. À la clé, une plus grande flexibilité opérationnelle pour assurer de hautes performances et maintenir la confiance des patients.

Résultats – L’architecture cloud hybride a permis au prestataire de santé de proposer des services de télémédecine fiables en toute sécurité. Le cloud privé protège les données sensibles dans le respect des réglementations sectorielles, tandis que l’évolutivité du cloud public absorbe l’augmentation fulgurante du nombre de téléconsultations en garantissant des accès à faible latence aux patients. Côté coûts, les stratégies mises en place ont permis de contrôler les dépenses. En parallèle, les mesures robustes de reprise après sinistre garantissent la continuité opérationnelle.

Dans cette étude de cas, une architecture de cloud hybride a donc permis au prestataire de santé de surmonter les défis qu’il rencontrait en matière de sécurité et de scalabilité. Ainsi, l’organisation a pu proposer des services de télémédecine sécurisés à moindre coût, tout en assurant sa conformité réglementaire. À travers cette intégration stratégique des clouds privé et public, elle assure sa propre résilience opérationnelle et conserve la confiance des patients. Bref, elle a toutes les clés en main pour continuer de révolutionner les soins de santé.

Les perspectives d’avenir

Dans un monde de l’entreprise et un univers technologique en pleine mutation, l’architecture cloud est appelée à devenir plus intelligente, évolutive et distribuée. Gestion de l’infrastructure pilotée par IA, Edge Computing, intégration étroite aux pratiques DevOps… toutes ces tendances façonnent le cloud de demain. L’objectif de tels développements : améliorer les performances, la sécurité et la scalabilité, tout en accélérant l’innovation et en renforçant l’agilité des services digitaux. À l’avenir, votre entreprise dépendra de plus en plus des analyses prédictives et de l’automatisation pour optimiser l’utilisation des ressources et réduire la charge opérationnelle.

Intégration de l’Edge Computing – L’intégration de l’Edge Computing à l’architecture cloud se généralise, car elle permet de traiter les données au plus près de la source, avec à la clé une réduction de la latence pour les applications critiques. Cette approche améliore les performances des appareils IoT, des véhicules autonomes et des analyses en temps réel en limitant le transfert de données aux serveurs cloud centralisés. Elle sous-tend également les modèles hybrides en fluidifiant les déplacements des données entre les nœuds de la périphérie et les environnements cloud centraux. Avec l’essor de l’Edge Computing, les organisations privilégient les frameworks scalables et sécurisés, gages d’une meilleure gestion des workloads distribués. Une popularité peu surprenante dans un contexte où les solutions haute efficacité et à faible latence sont en demande croissante dans des secteurs tels que la santé, l’e-commerce et l’industrie.

Architectures sans serveur – Technologie en pleine expansion, l’informatique sans serveur simplifie l’architecture cloud et réduit la charge opérationnelle, laissant les développeurs libres de se recentrer sur l’écriture de code et le déploiement de fonctionnalités, sans avoir à se préoccuper de l’infrastructure sous-jacente. Les ressources s’adaptent automatiquement à la demande et offrent des performances optimales pour les workloads dynamiques, renforçant ainsi la scalabilité de l’infrastructure. En outre, l’informatique sans serveur accélère le déploiement des applications et des services pour suivre l’évolution des besoins du marché, ce qui raccourcit les cycles de développement.

Services d’IA et de machine learning – Incorporés à l’architecture cloud, les services IA et ML enrichissent les analyses et les processus décisionnels. Résultat, les entreprises peuvent implémenter plus facilement des fonctionnalités intelligentes dans leurs applications. Ces services exploitent des ressources cloud évolutives pour traiter de vastes datasets, offrant ainsi des éclairages en temps réel et des expériences utilisateurs personnalisées.

Exploitez pleinement le potentiel de votre architecture cloud

Alors que le cloud continue de façonner l’avenir de l’infrastructure IT, proactivité et vigilance sont de rigueur. Notre conseil : examinez rigoureusement l’intégralité de votre infrastructure IT actuelle dans l’optique d’implémenter une architecture cloud, levier de scalabilité, de flexibilité et d’innovation. Migration d’applications existantes, développement de solutions cloud-native, optimisation de l’environnement cloud existant… quel que soit l’objectif visé, une connaissance pointue des principes régissant les architectures cloud vous permettra d’en libérer tout le potentiel et d’en faire un véritable levier de compétitivité.

Explorez notre suite complète de solutions cloud et bénéficiez de notre expertise unique dans la transformation de votre parc IT. Contactez notre équipe de spécialistes pour découvrir comment nous vous accompagnons dans la conception et l’implémentation d’une architecture cloud parfaitement alignée sur vos objectifs métiers. Embarquez sur la voie de la réussite, dès maintenant et pour longtemps.